08:50 関ヶ原ふれあいセンター駐車場

標高:130m

中央奥:相川山、山麓に笹尾山(石田三成陣跡)

この付近には、同センター・図書館

徳川家康最後陣地床几(しょうぎ)場

関ヶ原町役場、歴史民俗資料館などがあります |

関ヶ原の戦い

安土桃山時代の慶長5年9月15日(西暦1600年10月21日)に、美濃国不破郡関ヶ原を主戦場として行われた野戦。関ヶ原における決戦を中心に日本の全国各地で戦闘が行われました

主戦場となった関ヶ原古戦場跡は国指定の史跡となっています

人類の歴史は戦争の歴史であり、古代から近代に至るまで、国家や部族、宗教等の対立により無数の戦闘が行われてきました

世界三大古戦場のひとつとして売り出そうとか?

フランスナポレオン戦争:ワーテルローの戦い

アメリカ南北戦争:ゲステバーグの戦い

関ヶ原の戦い:関ヶ原合戦

※本hpでは、各地で行われた一連の争いを

「関ヶ原の戦い」と表現し、関ヶ原地区で行われた戦闘を「関ヶ原合戦」と表現します |

岡山烽火(のろし)場登山口:左側 |

09:00 岡山(別名:丸山)烽火場、標高:160m |

岡山烽火場からの南側パノラマ、左:笙ヶ岳、中央右より:霊仙山、中央手前:笹尾山 |

烽火場からの南西側展望、中央手前:松尾山 |

公園、灌漑用用水池、野鳥観察場があります |

最後決戦地の東側パノラマ、最左:南宮山、左:笙ヶ岳、中央:松尾山、左:笹尾山 最後決戦地の東側パノラマ、最左:南宮山、左:笙ヶ岳、中央:松尾山、左:笹尾山 |

《 考察 》

関ヶ原合戦があった慶長5年(1600)当時

現在の関ヶ原町にあたる地域には、8つの村が存在し、小規模ながら町が形成されていたと考えます

西暦1600年代当時の人口は(以下:概数で表現、研究者により諸説あり)

全国で1,500万人(江戸時代後期で3,000万人)と推定されています

当時と現在との人口比:11.8%

現在の岐阜県人口:200万人、全国総人口:12,700万人、県と全国の人口比:1.6%

享保6年(1721)時、美濃地方の人口:55万人、全国総人口:2,600万人(琉球含まず)、人口比:2.1%

美濃地方の石高:70万石、全国総石高:3,060万石、石高比:2.3%

美濃地方の人口比率は、全国平均以上と考えられています

関ヶ原地区の人口、1843年時の人口:1,400人、1600年合戦当時の人口推計:1,000人

関ヶ原合戦には、両軍合わせて15万人(当時の日本全人口の1%)が集結したといわれますから

そら大変なことです、しかも命を賭してですから・・・・

余談ですが、当時の平均余命は、人骨のDNA検査などにより50歳前後と推定されています

これらより

合戦当時における関ヶ原の街路形成は、現在の町並みの1割強程度と見積もってもよいと考えます

また、当時の検地帳から、関ケ原決戦場一帯には、田畑が広がり、耕作が盛んに行われ

地元住民の生活・生産の場であったことを念頭に検証が必要です

合戦前、住民に対して、陣地構築の労役が課せられたことは、当然のことと考えられます

また、軍事上の目的から、家を焼かれたり、食料を奪われたりしたこともあったと推測されます

合戦場に立ち

一番最初に頭をよぎるのは、稲作の刈り取りが終わっていたかどうかです。

「関ケ原町歴史民俗資料館所蔵:関ケ原合戦史料」のなかに、『触書』があり

その内容には、『もう危険はないから、早く下りてきて麦(裏作)を作るように』(要約)とあります

この御触れから

すでに稲刈りは済んでいたであろう、と考えても差し支えないと思います

そして、合戦を避けるため村人は山に逃げ込むなどして、息をひそめていたのではないでしょうか

また、合戦後には遺物回収に群がったこともあったかもしれませんが

徳川家康の命で、死体の処理などもさせられていたと考えられます

それではいったいどれほどの死者が出たのでしょうか

旧帝国陸軍編纂の『日本戦史・関原役』では、8,000人余りとされています(諸説あり、不明が正解か)

わずか4時間余りの戦闘で、しかも一か所での数値です

この数値をどう分析するか、人様々です

実際、関ヶ原に西首塚と東首塚という二つの首塚が残っています

関ヶ原の戦死者は、この二つの首塚にまとめて葬られたようで

その遺体処理を行ったのは関ヶ原の領主だった竹中重門と関ヶ原近隣の住民達といわれています

当時の関ヶ原地区の推定人口は1,000人程度

とにかく、大変を通り越した事態であったことは想像に難くありません

いずれにしろ

為政者、すなわち政治とは

古今東西、住民生活や福祉とは無縁のところで行われ、最大の迷惑をかけるのが常なるようです

(参考資料:wikipedia) |

最後決戦地の北側パノラマ、左:笹尾山石田三成陣跡、左奥:相川山 |

最後決戦地 |

09:25 最後決戦地石碑、標高:160m |

09:35 島左近陣跡(笹尾山山麓)、標高:160m |

笹尾山山麓からの城山展望 |

笹尾山登山口 |

笹尾山

決戦地北西に位置する小さな丘が笹尾山で

「石田三成陣跡」の碑があります

合戦時に、敵の攻撃からの防御として使われた

竹矢来や馬防柵が復元されています

合戦当時、「三成に過ぎたるもの」といわれた

島左近が矢来の前に陣し

石田三成自身は山頂で指揮をとったようです

古老の話によると、「笹尾山」という山はなく

地名で「笹尾山という所」と表現されていました

背後の相川山(標高:781.8m)の山麓という解釈 |

馬防柵(側面) |

馬防柵(背面) |

笹尾山石田三成陣跡展望所からの南側パノラマ |

笹尾山展望台、正面に南宮山 |

「史跡関ヶ原古戦場 石田三成陣跡」の石碑 |

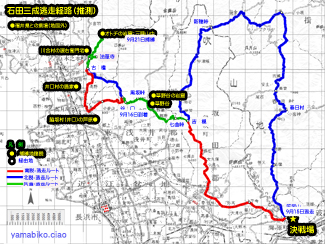

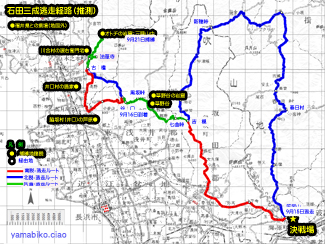

戦いに敗れた石田三成は

伊吹山山中を越え、姉川の上流に出て

七廻り峠から草野谷、黒坂峠を経て

小谷山の谷口から高時川の上流に出て

近江古橋村の法華寺三珠院に身を寄せます

このとき、佐和山城は落城、三珠院にも危険迫る

三頭山中にある岩屋(オトチの岩窟)に潜むも

9月21日に捕えられます

逃走ルートや捕縛地には諸説あるそうです

右の地図は、編集子の推測も含め

石田三成逃走ルートをまとめてみました

法華寺(古橋三寺院)の詳細はこちら

オトチの岩窟の詳細はこちら |

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を

得て作成しています。(承認番号 平25情使 第539号)

|

笹尾山西山麓の村社八幡神社 |

八幡神社鳥居からの天満山 |

10:45 旧陸軍省門跡、標高:170m

岩倉山や城山山中に柵支柱が残されています

岩倉山山行詳細はこちら |

10:55 エコミュージアム、標高:170m

胡麻の郷(民間施設、直売所・工場)

あたりにはゴマの焙煎の匂いが漂っていました |

城山北側山麓からの伊吹山(冠雪:中央奥)パノラマ、中央手前は岩倉山、右:相川山 |

エコミュージアムからの城山山容

城 山

南北朝時代、佐竹氏がここに砦を築く

戦国時代にも、この地が要衝でした

北国街道と中山道をにらむ自然の要塞 |

12:45 城山登山口、標高:190m |

12:00 城山頂上、標高:307.4m

四等三角点、点名:城山 |

山頂からの東側展望

南宮山、笙ヶ岳方面、展望なし |

城山山頂からの北側パノラマ、 左:伊吹山(冠雪)、中央:相川山 |

城山山頂からの関ヶ原古戦場

池は池寺池、その奥の森は島津陣跡 |

12:45 城山登山口(下山)、標高:190m

|

13:00 大谷陣跡登山口、標高:140m |

13:15 大谷吉隆(吉継)墓、標高:170m |

「大谷刑部少輔吉隆碑」、伯爵藤堂高紹書 |

13:25 大谷吉隆(吉継)陣跡、標高:160m |

13:30 松尾山展望所、標高:160m

以前ここは森の中

最近整備されたようです

|

松尾山展望

日本の大動脈が谷あいを通る場所

手前から、東海道本線、国道21号

東海道新幹線、名神高速道路 |

大谷陣地直下にある若宮八幡神社 |

神社の前はすぐ東海道本線の簡易踏切 |

簡易踏切から中山道山中の集落を俯瞰 |

13:50 中山道出合、標高:130m |

国道21号歩道橋から滋賀県方面

右側の細い道が中山道 |

国道21号歩道橋上から大垣方面

右側の細い道が中山道 |

中山道、これを進むと不破の関

|

関の藤川(藤古川:関所に近かったことから)

壬申(じんしん)の乱はこの川を挟んでの開戦 |

不破の関資料館:右高台 |

不破関守屋敷跡、館は開月亭、奥に庭園 |

不破関(ふわのせき)跡

古代の律令制の下、三関(さんげん)のひとつ

(鈴鹿関、愛発関、不破関)として壬申の乱後に

設けられた。延暦2年(789)に停廃(ちょうはい)

後は関守が置かれました |

扁額「関月亭」

現在、関守の末裔である三輪家が所有

不破関は、平安時代には歌枕として詠まれる

この関を境に関東・関西の呼称が使われたとか |

不破関守の屋敷庭園

庭園には、古い石碑や歌碑、句碑が立つ |

芭蕉句碑

「 秋風や 藪も畠も 不破の関 」 |

14:25 宇喜多秀家陣跡への分岐:左方向

直進すると開戦地

遠くに冠雪した伊吹山

中央の一番高い峰は相川山

|

中央は天満山、その左山麓に宇喜多秀家陣跡

宇喜多秀家はこの合戦における西軍の副大将 |

関ヶ原合戦開戦地からの伊吹山望遠

中央の林の奥に島津義弘(維新)陣跡 |

正面は西天満山、その山麓に小西行長陣跡

手前中央の林は開戦地 |

関ヶ原合戦開戦地からの北側パノラマ、 左:西天満山、左奥:相川山、右:南宮山 |

関ヶ原の合戦開戦地からの南側パノラマ

左:笙ヶ岳、左中奥:ナガムネ、中電柱:松尾山、中右:天満山、右:西天満山 |

関ヶ原合戦400年記念平和の森からの南側パノラマ

左中央奥:ナガムネ、中央:松尾山、右奥:霊仙山、右手前:天満山南山麓 |

関ヶ原合戦400年記念平和の森モニュメント |

14:35 島津義弘(維新)陣跡、標高:150m |

島津陣地の東側にある神明神社 |

15:05 陣場野:徳川家康最後陣地跡 |

徳川家康最後陣地跡:陣場野の床几場 |

15:10 関ヶ原ふれあいセンター到着 |

| |

|

| ルート・シュミレーション はこちらから |

| |

|

|

| 山の彩り 笹尾山山麓にて |

| |