09:10 谷汲山華厳寺山門、H/L:110m/0kp |

一直線に伸びる参道 |

09:15 本堂階段下、H/L:120m/0.3kp

谷汲山華厳寺 詳細はこちら |

09:30 本堂、東海自然歩道取付

H/L:140m/0.3kp |

東海自然歩道支線入口 |

妙法ヶ滝、涸れています、以前は水量多し |

09:50 自然歩道本線出合、H/L:190m/0.7kp |

10:00 奥之院参道出合、H/L:210m/0.9kp |

二段斜瀑 |

斜瀑 |

黒龍大神の滝 |

10:25 林道出合、H/L:320m/1.2kp |

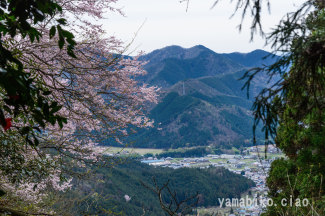

林道出合過ぎ樹間からの展望:谷汲山麓

中右:大谷山165° |

奥之院が目前 |

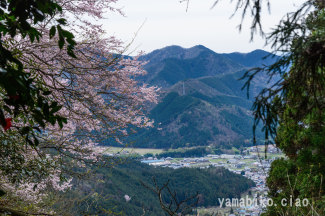

奥之院目前樹間からの展望:谷汲山麓 |

10:45 谷汲山奥之院、H/L:390m/1.5kp |

10:55 岩室堂、H/L:420m/1.6kp |

岩室堂前からの展望、中中右:滝谷山155° |

岩室、祠 |

岩室内部、石仏があり、湧水があります |

路傍の枯れ奇木 |

樹間の水平歩廊 |

11:15 南支尾根出合、H/L:500m/1.8kp |

支尾根を過ぎると急に勾配がきつくなります |

樹林帯の中に大岩 |

11:35 主尾根出合、H/L:600m/2.1kp |

11:50 妙法ヶ岳三角点、H/L:666.8m/2.4kp

三等三角点、点名:岐礼 |

11:55 南尾根高圧鉄塔、H/L:630m/2.7kp

展望を期待したのですがまったく見えません |

12:00/12:30 妙法ヶ岳三角点 |

12:35 北高圧鉄塔分岐樹間からの展望 |

雑感

谷汲山華厳寺は、通称:「谷汲さん」と親しみを込めて称されます

近畿地方にある西国三十三所霊場は

和歌山:3、大阪:4、奈良:4+番外1、京都:11+番外1、兵庫:4+番外1

滋賀県内にも

12:岩間寺、13:石山寺、14:三井寺、30:宝厳寺、31:長命寺、32:観音正寺の6ヶ寺があり

そして当該岐阜県:1の、お馴染みの巡礼地です

20代の若かりし頃、「西国巡拝ドライブ地図」なるものを用意して

信仰心のかけらもなく手を合わせていた次第です

まだ訪れていないところもあるというのに

谷汲山華厳寺には一番多く訪れています

これはどうしてなのでしょうか

我ながら不思議な行動です・・・・

記録は残していませんが、妙法ヶ岳にも4回登っています

そのうち1回は横蔵寺までの縦走で、往時はバスの便も多くあり便利でした

でも、記憶というのはいい加減なもので

直近から15年以上(hp作成以前)経っていて、仕方がない所もあるのですが

その折には

たしか山頂の展望のきくところで食事をとったはずなのですが

それが、今回見当たりません

そして、奥之院はこんな大きな建物だっただろうか

滝なんてあったのだろうか

登山道はこんなきれいな樹林帯だったのだろか・・・・

と、記憶の糸は切れてしまっていました

15年以前というと、アラ50の頃

現役バリバリで、時間を使うのが上手だったようにも思います

歩くのが目的だった登山も

デジカメの登場で手軽に記録が残せることが可能となり

視点が変わりました

山野草のあでやかさに目を奪われ

滝飛沫のイオンに包まれ

光の演出に魅了され

風の音や川のせせらぎにも耳を澄ませ

自然の雄大さや情景に感動を覚え

厳しさや驚異に畏敬の念を覚えるようにもなりました

体力の衰えを感じるようになったこの頃

徐々に山行スタイルも変わってきています

身の丈に応じた方法で

一日でも長く、自然と触れ合うことができますように・・・・

諸兄におかれましても、いい出会いがあり

いい山旅をされますようお祈りします |

| |

12:40 北高圧鉄塔、H/L:620m/3.3kp |

北高圧鉄塔からの展望、右:雁又山145° |

北高圧鉄塔からの展望、中前:神原-3△230° |

前方に主尾根出合 |

主尾根出合樹間の展望、中右:西台山330° |

12:45 主尾根出合(帰路)、H/L:600m/3.5kp |

主尾根樹間からの降り路 |

12:55 南支尾根分岐(帰路)、H/L:500m/3.8kp |

南支尾根過ぎ樹間からの展望、右:雁又山145° |

水平歩廊 |

送電線直下からの展望、中右:大谷山165° |

13:05 岩室堂(帰路)、H/L:420m/3.8kp |

13:10 奥之院(帰路)、H/L:39*0m/4.1kp

現在の建物は昭和30年代中頃と言われています |

奥之院安置の由緒石碑

※下に刻文を記します |

谷汲山奥之院

〇〇当山奥之院はもと北嶺にありしに正中※の頃本

堂裏に移し現在に至る 当村出身大口あさを大堂

宇建立を発願三十有余の星霜を経て数千の〇信を集

め伽藍を建立し私有せる土地と共に当山に奉納此処に奥之

院を移し安置す

※正中:元号1324年〜1325年までの期間、後醍醐天皇、鎌倉幕府執権:北条高時の時代

〇印は、読めなかったところです |

奥之院前 |

参道降り路 |

13:15 林道出合(帰路)、H/L:320m/4.4kp |

黒龍大神の滝 |

13:30 自然歩道分岐(帰路)、H/L:210m/4.7kp |

木の根道の参道 |

|

木の根道 |

満願堂脇にある奥之院参道口 |

14;00 谷汲山華厳寺本堂、H/L:140m/4.7kp |

境内からの妙法ヶ岳 |

境内からの妙法ヶ岳 |

14:05 階段下参道(帰路)、H/L:120m/5.3kp |

14:10 谷汲山華厳寺山門、H/L:110m/5.5kp |

| |

参道口からの妙法ヶ岳山容、中左:妙法ヶ岳327°、道路交差点奥にあるのが谷汲山華厳寺総門 |

| |

| ルート・シュミレーション はこちらから |

| |

|

山中の彩:04種/12枚 |

| |