| げんじゅうあん | ルート | 石山駅(09:00)〜太子堂・幻住庵(09:50/10:20) 〜西山休憩所〜県境尾根出合〜音羽山(13:00) 〜蝉丸神社〜長等公園(15:35)〜大津駅(16:10) |

|

| 幻住庵 | |||

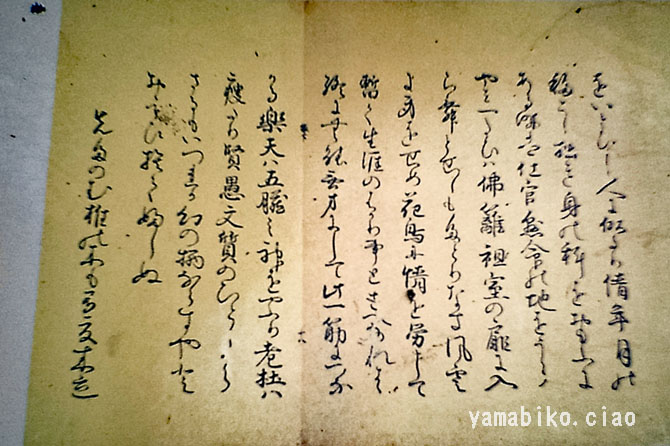

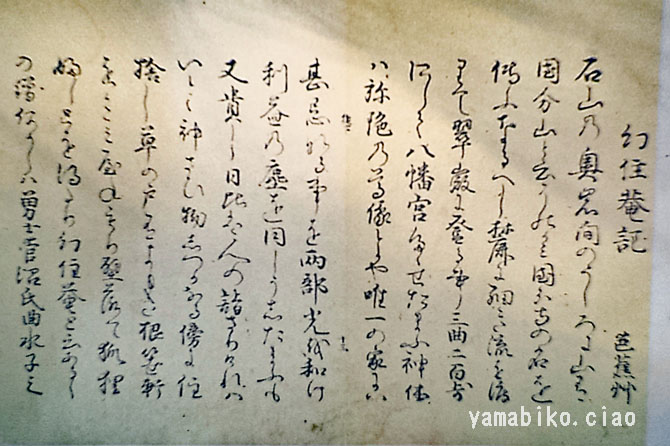

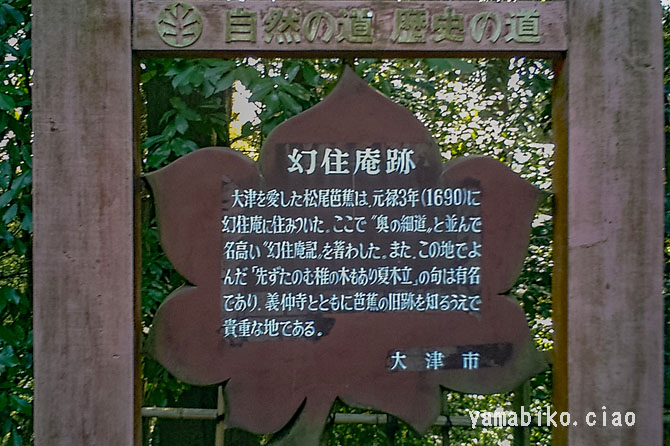

| 地 域 | 25s:京都東南部/北東E | 概要 幻住庵は、松尾芭蕉の関連史跡です。「奥の細道」の旅を終えた翌年の元禄3年(1690)3月頃から、膳所の義仲寺無名庵に滞在していた芭蕉が、門人の菅沼曲水の奨めで同年4月6日から7月23日の約4ヶ月間隠棲した小庵です。ここで「奥の細道」に次いで著名で、「石山の奥、岩間のうしろに山あり、国分山といふ」の書き出しで知られる、「幻住庵記」を著しました。元は、菅沼曲水の伯父:幻住老人(菅沼定知)の別荘で、没後放置されていたのを手直しして提供したものであり、近津尾神社境内にあります。現在の建物は、平成3年(1991)に、芭蕉没後300年記念事業「ふるさと吟遊芭蕉の里」の一環で復元されたものであります。敷地内には、幻住庵記に「たまたま心なる時は谷の清水を汲みてみづから炊ぐ」との記述があるように、芭蕉が自炊していた痕跡『とくとくの清水』が、今も木立の中、水を湧き出しています。 | |

| 滋賀県大津市国分2丁目 | |||

| 標 高 | 158m/133m=25m | ||

| 距 離 | 約―km、斜度:max―゜ | ||

| 体力度 | ―P、Θ | ||

| 山行日 | 2005.03.27、(晴) | ||

| 形 態 | 日帰り、2名 | ||

| 時 間 | 所要00:30/歩行00:10 | ||

| アクセス | 公共交通、01:30 | ||

| 備 考 | 特に支障なし | ||