| ほっけじあと | ルート | 駐車場(10:20)〜法華寺跡(10:45/11:15) 〜伊香具坂神社(12:15) 〜與志漏神社(12:20/12:35)〜駐車場(12:50) |

|

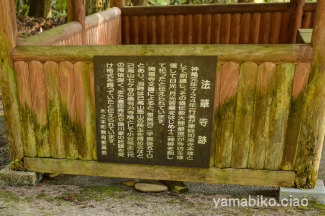

| 法華寺跡 | |||

| 地 域 | 25nn:近江川合/南西SW | 概要 法華寺は、神亀3年(726)に、行基が薬師如来を本尊として創建した己高山鶏足寺の別院です。草創期には、湖北仏教文化圏の中心寺院のひとつとして栄え、僧坊102宇の大寺院でした。その後、伝教大師が寺坊を修復して日光、月光菩薩をはじめ十二神将を刻して祀ったと伝えられています。宗派:法相宗から天台宗に転宗。小谷城主浅井氏三代の帰依も深く、豊臣秀吉や徳川家の庇護も受け、格式を誇っていたと伝えられています。また石田三成の「三献の茶」の逸話(山東:観音寺説もあります)でも知られています。さらに、三成が佐和山城主となった時、法華寺は祝儀として、佐和山城出丸の法華丸一棟を寄進しました。法華寺は、母の墓や、過去帳に三成、父の正継等の戒名が残っていたそうです。現在は廃寺となり、石段と石垣のみが残り、寺跡は伊波太伎(いわたき)神社となっています。 | |

| 滋賀県木之本町古橋 | |||

| 標 高 | 247m/215m=32m | ||

| 距 離 | 約―km、斜度:max―゜ | ||

| 体力度 | ―P、Θ | ||

| 山行日 | 2015.11.22、(晴) | ||

| 形 態 | 日帰り、2名 | ||

| 時 間 | 所要02:30/歩行01:00 | ||

| アクセス | 自家用車、01:00 | ||

| 備 考 | 特に支障なし | ||