| まつしまめぐり |

ルート |

松島島巡り(10:00/10:50)

〜五大堂(10:50/11:10)〜瑞巌寺(11:10/12:40)

雄島(13:50/14:40)〜扉谷大観(14:50/15:20) |

| 日本三景-松島巡り |

| 地 域 |

04:松島/南東NW |

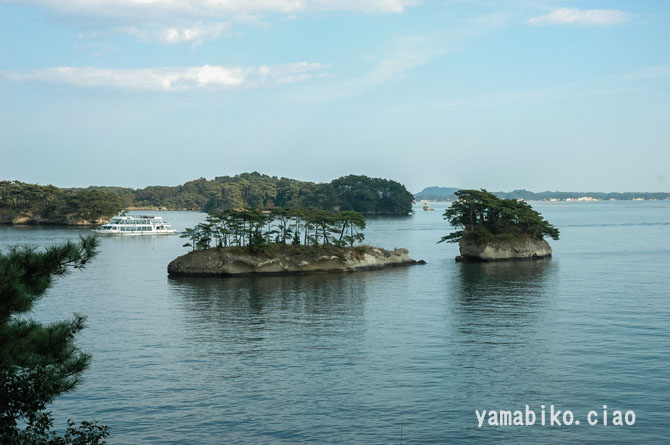

概要 『松島や ああ松島や 松島や』松尾芭蕉の俳句で知られる松島は、宮城県の松島湾内外にある大小260余りの島々のこと。または、それら島々と湾周囲を囲む松島丘陵も含めた修景地区のことで、日本三景の1つに数えられています。すべての島には名前がつけられてあり、観光船で秀麗な島々の「景観を楽しむ島巡りができます。松島のシンボルでもある五大堂は、桃山時代の建築で重要文化財で、お堂が建つ島は、あっという間に一周できる大きさです。また、松島湾の中央から張り出している雄島は、見仏上人が修行した偉業を讃えて、ときの後鳥羽上皇から千本の松を贈られたことにより「千松島」と呼ばれるようになり、それが転じてこの地一帯が「松島」となったという地名発祥説のある島です。ここからの松島の眺めも秀逸です。松島巡りの仕上げには、松島四大観のひとつである「扉谷」からの眺めを満喫します。瑞巌寺(国宝)は別途紹介します。 |

|

宮城県松島町松島 |

| 標 高 |

--m/--m=--m |

| 距 離 |

約--km、斜度:max--゜ |

| 体力度 |

--P、Θ |

| 山行日 |

2009.10.14、(晴) |

| 形 態 |

前後泊、3名 |

| 時 間 |

所要--/歩行-- |

| アクセス |

自家用車、10:30 |

| 備 考 |

特に問題なし |

すかし橋

福浦橋

雄島の島内には句碑も多く、島の南端には国の重要文化財指定の「頼賢の碑」が六角形の鞘堂の中に納められています。この碑は、見仏上人の再来といわれ、22年間雄島で修行をした僧侶・頼賢の徳を讃えたもので、松島の昔の様子も刻まれています

松島一帯の島は、侵食・風化作用を受け易い地層の上に成り立っているため、長い間に風景も少しずつ変化してきたと考えられます。過去の松島と、現在のそれとは微妙な違いがあると考えられています。五大堂が設置されている島も海水面近くが侵食されており、将来が危ぶまれています

松島四大観案内図

松島四大観

・壮観:東松島市にある宮戸島の大高森からみる景色

松島湾の東端から西方向を眺める形となり、奥松島の島々の他、遠く船形山(奥羽山脈)が

一望出来る。夕陽で真っ赤に染まった松島の風景写真として度々用いられる

・麗観:松島町の富山にある大仰寺よりみる景色。南方向に松島湾や奥松島を眺める

・幽観:松島町と利府町の境界部にある扇谷からみる景色。東南方向に塩竈湾を眺める

・偉観:七ヶ浜町の代ヶ崎の多聞山からみる景色

北方向に塩竈湾、さらに奥の松島湾、奥松島を眺める

山頂近くにある岩窟内の三尊像

クリックで案内板拡大

山頂には、瑞巌寺の寛永年間に第99世雲居希鷹が座禅堂構えて以来明治まで堂宇がありました

松島四大観の“幽観”です。扇谷は、双観山の背後にある高地で、山頂からは松島湾の入り江が扇を広げたように浮かんで見えることから、扇谷山と呼ばれています。松島の全景が眺められるポイントのひとつで、紅葉のスポットとしても人気があります

松島大観:偉観

多聞山

↓

馬放島

↓

兎島

↓

沖遠島

↓

鐘島

↓

小藻根島

↓

大藻根島

↓

桂 島

↓

駒島

↓

多聞山

↓

馬放島

↓

桂 島

↓

野々島

↓

要 島↓

双観山

↓

松島湾周囲の松島丘陵や島の高台には「松島四大観」と呼ばれる修景地点が点在しています

江戸時代に舟山万年により命名されました

東西南北に、「壮観・麗観・幽観・偉観」などの趣を異にした眺めを味わえます

今回訪れたのは、「幽観:扇谷」です

松島四大観(まつしましだいかん)

頼賢の碑鞘堂/四阿

↓

渡月橋

↓

大黒島

↓

クリックで拡大

福浦島

↓

雄 島

↓

雄島に渡る渡月橋は「別れ橋」とも呼ばれています。ちなみに福浦橋は「出会い橋」、五大堂の透かし橋は「縁結び橋」です。別れ橋で悪縁を絶ち、出会い橋で良縁に出会う、そして縁結び橋で合縁を結び、円通院の縁結び観音に詣でる…といった、縁結びに的を絞った松島の周り方もあるようです

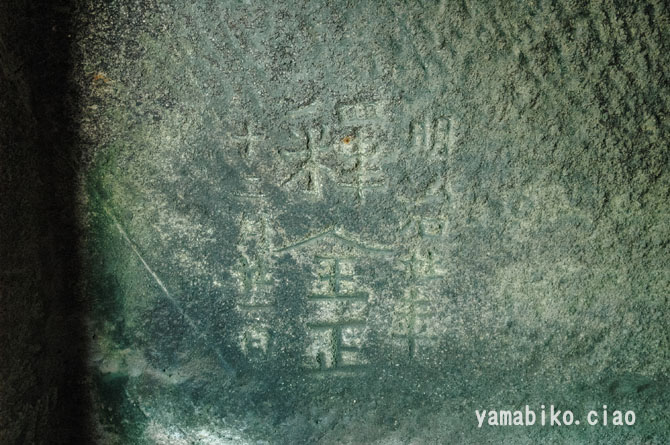

岩窟トンネルの刻印

「明治○年 釋全正 十二月○○日」

彫られた方のサインでしょうか、○印不明

岩窟

大黒島

布袋島

↓

毘沙門島

↓

双子島

↓

福浦島

↓

経ヶ島

↓

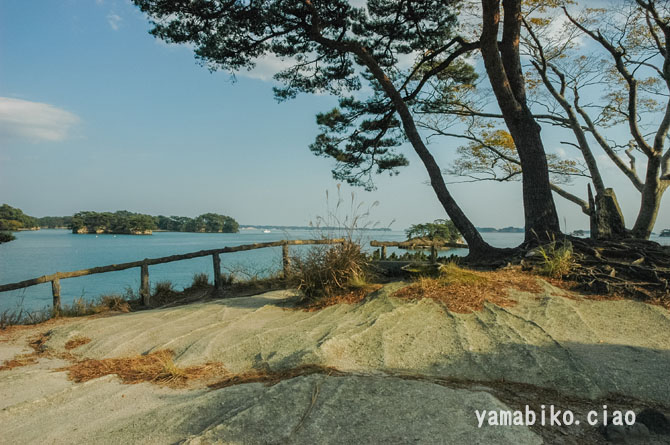

妙覚庵跡の展望所

妙覚庵跡

松吟庵は、瑞巌寺第103世通玄法達のために、その兄が頼賢の住んでいた妙覚庵の跡に建てたもので、洞水和尚の詩にちなんで名づけられた伝えられています

福浦島

↓

双子島

↓

経ヶ島

↓

雄島休憩所からの松島展望:望遠

クリックで案内板拡大

雄島の北側部分

見仏上人が修行した偉業を讃えて、ときの後鳥羽上皇から千本の松を贈られたことにより「千松島」と呼ばれるようになり、それが転じてこの地一帯が「松島」となったという地名発祥説のある島です

雄島の島内には句碑も多く、島の南端には国の重要文化財指定の「頼賢の碑」が六角形の鞘堂の中に納められています

雄島(おじま)

クリックで案内板拡大

朱塗りの透かし橋(足元には海が見える)を渡れば、すぐ五大堂です

この橋、車椅子では注意が必要・・・・

五大堂「すかし橋」について

五大堂は瑞巌寺守護のために、五大明王が祀られている堂宇であり、島全体が聖域とされています。「すかし橋」は江戸時代中ごろの記録にすでに見られ、早くから透かしの構造であったことが知られています。五大堂への参詣には、身も心も乱れのないように脚下(あしもと)をよく照顧(みつめて)して気を引き締めさせる配慮と思われます (現地看板)

海岸護岸壁からの五大堂

松島島巡りの観光船からの五大堂

松島のシンボルともいわれる「五大堂」。伊達政宗が再建した歴史のある桃山建築

五大堂

福浦島

↓

経ヶ島

↓

福浦橋

↓

引通島

↓

千貫島

↓

仁王島:仁王像が葉巻をくわえて座っているように見えるところから

仁王島

↓

小藻根島

↓

鐘 島

↓

鐘島:4つの洞門に打ち寄せる波が鐘の音の様に聞こえた事が名の由来です

少し沖にでてきました、まだカモメが船にまとわりついています、うっとうしことこの上も・・・・

出航すると同時にカモメが船に群がります、デッキから餌付けの結果です、撮影の邪魔に・・・・

出航時の松島群島

松島定期観光船桟橋 島巡り、所要時間:約50分、出航:毎正時、料金:¥1400-(割引あり)

渡月橋

参考文献:wikipedia・案内板等から引用

岩窟内の三尊像

金翅堂(こんじどう、達磨堂)右正面

金翅堂(こんじどう、達磨堂)正面

扇谷の展望所、15:00ですが、昼なお暗きところです

展望所からの松島展望:望遠

展望所からの松島展望、左側の双観山からの展望も楽しめます

あたりは紅葉の名所らしくたくさんの楓がありました、色づきはまだ早しです

扇谷展望所への入口です、標高差:約40mを上ります

雄島の南側からの島容

雄島の南にある小石浜からの松島展望

雄島から本土への渡月橋

岩山は階段までつくられています

岩山を彫りぬいた岩窟と石仏

岩窟のトンネル南側

岩窟のトンネル北側

雄島には、かつては108の岩窟があったといわれていますが、現在残っているのは50ほどです

これらの岩窟は修行僧らが死者の浄土往生を祈念したもので、

内部の壁面には卒塔婆や仏像、法名を彫った跡が数多く見られます

樹木に覆われた薄暗い空間に岩窟だらけの岩肌が続き、全島が霊場のような趣です

岩窟

妙覚庵跡の展望所からの松島展望

雄島休憩所からの松島展望:近景

松尾芭蕉もここを訪れています

草の庵、閑にすみなし、いかなる人とはしられずながら、

なつかしく立寄るほどに、月海にうつりて、昼のながめ又あらたむ・・・・

ここに言われる庵が松吟庵だそうです

クリックで案内板拡大

頼賢の碑(重文)が納められている六角形の鞘堂

雄島の南側分、雄島に渡る渡月橋

五大堂からの展望、港が南に見えます

五大堂右正面

坂上田村麻呂の創建と伝えられるそうです

その後、茲覚大師が五大明王を安置したことから五大堂と呼ばれました

現在の建物は、伊達政宗により改築されたもので国の重要文化財に指定されています

すかし橋

港に戻ってきました

千貫島:伊達政宗お気に入りの島だったと言われています

↑

長命穴

小藻根島:島の端にある長命穴を舟で通ると長生きすると言われています

歩ッ歩ッ歩:山もゆる、一歩一歩の山あるき

恵比寿島

↓

布袋島

↓

大黒島

↓

毘沙門島

↓

五大堂正面

山悠遊-石巻/松島