| 形式による分類 |

| 形 式 |

種 類 |

特徴等 |

参考写真(図) |

神明系

(島木無し

額束無し

笠木に

反り無し) |

神明鳥居

(しんめい―) |

神明系鳥居の標準形

すべて丸太状で構成されている

笠木が丸状で反りが無い、両端垂直

貫は丸状で柱から突き出ない、楔はない

柱は円形で転び無し

直線的な鳥居

一般的に笠木の元口は正面右側(以下同) |

|

白木鳥居

(しらき―) |

神明鳥居の形に同じ

すべて丸太状で構成されている

樹皮をはいだ白木を用いる

歴代天皇の御陵に多く使用される

素木(しらき)鳥居とも呼ぶ

本hpでは

加工されていないものを素木鳥居と呼ぶ |

|

黒木鳥居

(くろき―) |

形は神明鳥居と同じ

最も原始的で素朴な鳥居

樹皮がついているままの生木を用いる |

|

靖国鳥居

(やすくに―) |

靖国神社の鳥居を代表とする

笠木が丸状で反りが無い、両端垂直

貫が長方形で柱から突き出ない

柱は円形で転び無し |

|

鹿島鳥居

(かしま―) |

鹿島神宮の鳥居を代表とする

笠木が丸状で反りが無い、両端斜め切

貫が角型で柱から出て楔つき

笠木に素木を用いる場合元口は正面左

(一般的には、元口は正面右側)

柱は円形で転び無しまたはあり |

|

宗忠鳥居

(むねただ―) |

京都の宗忠神社にある鳥居を代表とする

鹿島鳥居に額束をつけたもの

笠木の両端を斜め切り

貫は角型で柱から出て楔つき |

|

伊勢鳥居

(いせ―) |

伊勢神宮の鳥居を代表とする

笠木が五角形で反りが無い、両端斜め切り

貫は角柱状で柱から突き出ない、楔がある

柱は円形で転び無し

※写真は特殊型:楔無し、柱転び付 |

|

内宮源鳥居

(ないぐうげん―) |

すべて角材で構成されている

柱が八角形が特徴

笠木は五角形で反りがなく、両端斜め切り

貫は角柱状で柱から突き出ない、楔有

伊勢鳥居の変形 |

|

外宮宗鳥居

(げくうそう―) |

伊勢鳥居の変形

島木がある(笠木より幅が広い)、両端斜め

柱は円形や八角形のものもある

※内宮源鳥居と混同されている場合もある |

|

伊香式鳥居

(いかしき―) |

伊香具神社にある鳥居を代表とする

神明形式を基本とする

三輪式鳥居と両部鳥居を組み合わせた形

神明系の三輪鳥居に八本の稚児柱を設ける |

|

| |

|

|

明神系

(島木有り

額束有り

笠木に

反り有り) |

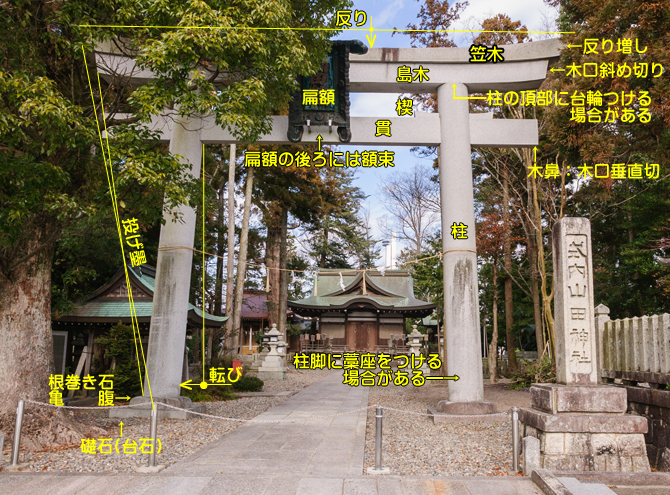

明神鳥居

(みょうじん―) |

明神系の標準的な鳥居

笠木と島木を曲線的に反らせる

笠木・島木共に、両端斜め

貫が柱から突き出し、楔つき

柱は転び(内側に少し傾斜をつける)つき

柱脚に亀腹がある場合がある

島木鳥居を代表する |

|

根巻鳥居

(ねまき―) |

明神鳥居の柱の根元に藁座を設けたもの

「板」や「竹」などの別の材料で巻く

巻きつけた部分を黒く塗る場合もある

柱の下部が腐らないようにするため |

|

台輪鳥居

(だいわ―) |

明神鳥居に台輪を設けるたもの

島木と笠木に反り増しがある

貫が柱から突き出し、楔つき

柱の頂部と島木の接続部分に台輪を置く |

|

稲荷鳥居

(いなり―) |

笠木と柱の根元を黒く塗り、他を朱色に塗る

他は明神鳥居に同じ

台輪をつけたものもある |

|

春日鳥居

前期型

(かすが―) |

春日大社にある鳥居を代表とする

笠木と島木に反りがなく、両端垂直切

貫が角型で柱から突き出ていて楔つき

柱転び有りまたは無し

春日大社の独自の形 |

|

八幡鳥居

前期型

(はちまん―) |

春日鳥居が進化して

島木と笠木に反りがなく

笠木斜め切り、島木垂直切り

貫は角型で柱から突き出ていて楔つき

柱転び有りまたは無し |

|

春日鳥居

後期型

(かすが―) |

八幡神社前期型が進化して

島木と笠木に反り増し

笠木斜め切り、島木垂直切

貫は角型で柱から突き出ていて楔つき

柱転び有りまたは無し

木部彩色 |

|

八幡鳥居

後期型

(はちまん―) |

八幡鳥居前期型が進化して

島木と笠木に反り増しがある

笠木斜め切り、島木垂直切り

貫は角型で柱から突き出ていて楔つき

柱転び有りまたは無し

木部彩色なし

島木木口が斜めとなり

進化して明神鳥居となる |

|

両部鳥居

(りょうぶ―) |

四脚鳥居・権現鳥居・宮島鳥居

袖鳥居・脇差鳥居など呼称

島木と笠木に反り増しがある、両端斜め切

貫は角柱状で柱から突き出ていて楔つき

柱の前後に稚児柱を持つ

台輪を持つものもある

笠木に屋根を設ける場合もある

柱の転び有りまたは無し |

|

三輪鳥居

(みわ―) |

大神(おおみわ)神社にある鳥居を代表する

島木と笠木に反り増しがある、両端斜め切

貫が柱から突き出ている

左右に副柱※がある

※明神鳥居の左右に脇鳥居をつけたもの

三つ鳥居とも呼ばれる

柱に転びは付けない

他にも三光鳥居・子持鳥居とも呼ばれる

奈良の檜原神社には入口三か所に扉付 |

|

山王鳥居

(さんのう―) |

山王神社にある鳥居を代表とする

島木と笠木に反り増しがある、両端斜め切

貫が柱から突き出ている

上部にむな束に扠状に破風と裏甲がつく

(明神鳥居の上に破風をつけたもの)

山王の教えと文字を形にしたものといわれる

合掌鳥居・日吉鳥居・破風鳥居とも呼ばれる |

|

総合鳥居

(そうごう―) |

山王鳥居に台輪をつけたもの

破風の頂部に烏頭(からすがしら)を設ける

台輪を設ける |

|

奴禰鳥居

(ぬね―) |

台輪鳥居の額束に

合掌状の破風扠首(さす)束をはめている

山王鳥居の変形で笠木上の合掌はない |

|

中山鳥居

(なかやま―) |

岡山の中山神社にある鳥居を代表とする

島木と笠木に反り増しがある、両端斜め切

貫は角柱状で柱から出ない

明神鳥居の貫が柱から出ないもの |

|

宇佐鳥居

(うさ―) |

宇佐神宮の鳥居で額束がない

笠木に桧皮葺の屋根をかける

貫は角型で柱から抜ける、楔つき

台輪・藁座をつける

台輪鳥居が基本 |

|

住吉鳥居

(すみよし―) |

大阪の住吉神社を代表とする

柱が四角形

他は明神形式の特徴を持つ |

|

城南宮鳥居

(じょうなんぐう―) |

基本形は明神鳥居

笠木の上に屋根を葺く

棟の部分に笠木・島木を重ねる

島木の正面中央に神紋の金具がうたれる

柱下に亀腹(饅頭)がある

伏見の城南宮にある |

|

越前鳥居

(えちぜん―) |

台輪鳥居の笠木が二層になったもの |

|

弥彦鳥居

(やひこ―) |

両部鳥居の台輪に屋根をつけたもの

新潟県の弥彦神社にある |

|

唐破風鳥居

(からはふ―) |

笠木・島木が唐破風型をしている

木口垂直

柱に転び無し

貫は柱を貫通、楔無し

三上山に多くあった鳥居で御上鳥居とも言う |

|

| |

|

|

明神系

島木無 |

筥崎鳥居

(はこざき―) |

福岡の筥崎神社を代表する

明神鳥居を原型とし

笠木の両端が跳ね上がった特徴のある形

笠木は島木を兼ねる

柱が三段になってい太い場合もある

柱が角型になる場合もある |

|

肥前鳥居

(ひぜん―) |

肥前国の鳥居の独特の形で石造

笠木の先端が大きく反る

笠木は島木を兼ねる

柱は下に行くほど太くなる

笠木・島木・柱は三本つなぎ

貫は柱を貫通し楔はない

台輪がある |

|

| |

|

|

| 特殊系 |

三柱鳥居

(みはしら―) |

上部から見て三角形になるように

三角形の向きは

日月の昇降や三位の神裡に合わせている

貫は柱の外に出ない

柱は円形や多角形があり、転び無し

神明・明神系ともにある |

|

注連縄鳥居

(しめなわ―) |

二本の柱に注連縄を渡しただけのもの |

|

多額束鳥居

(たがくつか-) |

額束が複数本あるもの |

|

貫無し鳥居

(ぬきなし−) |

柱と笠木だけのもの |

|

冠木鳥居

(かぶき―) |

冠木門に注連縄を渡したもの |

|

冠木両部鳥居

(かぶきりょうぶ−) |

冠木門に稚児柱が設けられたものに注連縄 |

|

| |

|

|