| おかじょうし |

ルート |

岡城址(11:40/13:20) |

| 岡城址 |

| 地 域 |

44:竹田/北西W |

概要 岡城は、別名:臥牛城(がぎゅうじょう)、豊後竹田城(ぶんごたけたじょう)とも呼ばれる山城です。伝承では、文治元年(1185)に緒方惟義が源頼朝に追われた源義経を迎えるために築城したことが初めであると伝えられています。その山城は、南北朝時代の建武元年(1334)に、後醍醐天皇の支持を受けた大友氏一族の志賀貞朝によって拡張され、岡城と名付けられたとされています。明治維新後、廃城令によって廃城とされ、明治4年(1871)から翌年にかけて城内の建造物は全て破却され、現在残っているのは高く積み上げられた石垣のみです。昭和11年、「岡城址」として国の史跡に指定され、日本100名城(95番)に選定されました。「荒城の月」の作曲者の瀧廉太郎は、幼少期を竹田で過ごしており、この岡城にて曲のイメージを得たといわれていることから、城址には、瀧廉太郎の銅像が、遠方の山並みを眺められるところに建てられています。 |

|

大分県竹田市 |

| 標 高 |

321m/286m=35m |

| 距 離 |

― |

| 体力度 |

―、☆ |

| 山行日 |

2010.03.24、(雨) |

| 形 態 |

日帰自、3名 |

| 時 間 |

所要01:40/歩行00:40 |

| アクセス |

自家用車、13:30 |

| 備 考 |

特に問題なし |

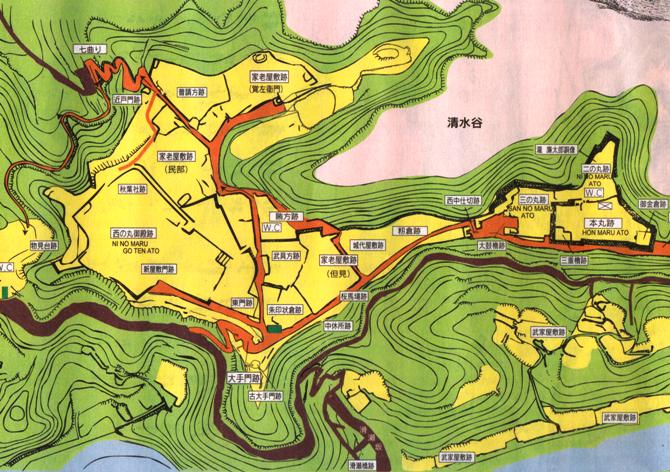

岡城址 縄張り図のうち、本丸・西の丸部分

(入城時に受領した観光パンフレットより)

帰路:大手門前の石垣

帰路:朱印状倉跡

帰路:大手門跡内側

二の丸にある瀧廉太郎の銅像

御金倉跡

三の丸から本丸の石垣

家老屋敷(覚左衛門)跡から本丸方向を見る

普請方跡から家老屋敷(覚左衛門)跡、平面復元を見る

近戸門址内側

家老屋敷(民部)跡

西の丸北側石垣、井戸

井戸

家老屋敷(民部)跡

東門址の階段

東門址、西の丸御殿の石垣

東門跡の階段

古大手門跡

大手門前の坂道

岡城の石垣、奥にそびえるのは大手門の石垣

岡城の登城口、石碑が立つ

帰路:登城口

二の丸の北側石垣から西の丸方向

御金倉址から東曲輪

御金倉跡

二の丸の北側石垣から西の丸方向

下の谷は清水谷

本丸の北側石垣

本丸跡

三の丸の空井戸

太鼓櫓跡

籾倉跡の石垣

上代屋敷跡石垣から籾倉跡方向の石垣

家老屋敷(但見)跡石垣から上代屋敷跡の北側石垣

近戸門跡外側

近戸門跡内側から西の丸御殿跡を見る

家老屋敷(民部)址から近戸門方向を見る

西の丸御殿跡

大手門への階段

前方にそびえている石垣は大手門址

岡城は瀧廉太郎作曲の「荒城の月」のイメージで、石垣が印象に残っているだけで

これまで知識として持ち合わせていませんでした

城郭の規模とその険阻な立地ににおどろきました。さすが100名城のひとつ・・・・

大手門の石垣

旅悠遊-大分/竹田

歩ッ歩ッ歩:山もゆる、一歩一歩の山あるき