| こうざんじょうえいじ | ルート | 常栄寺(13:10/14:10) | |

| 香山常栄寺 | |||

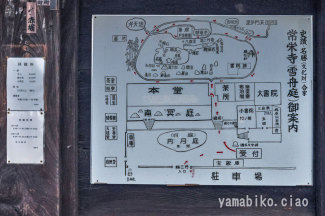

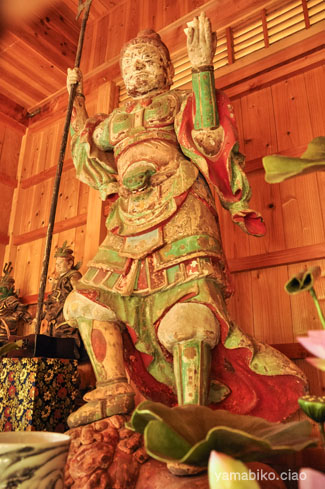

| 地 域 | 35:山口/南東C | 概要 常栄寺は、宗派:臨済宗東福寺派、山号:香山、本尊:千手千眼観自在菩薩。庭園は国の指定名勝。毛利元就が、息子・毛利隆元の菩提を弔うため、広島県安芸高田市に創建されました。関ヶ原の戦い後、毛利氏が長州藩に移封に伴い、山口にあった国清寺を接収し常栄寺としました。文久3年(1863)、長州藩の行政中心地を、萩から山口に移転した際に、萩から洞春寺を常栄寺の地に引寺。常栄寺は、現在地にあった明寿寺と合寺し現在に至ります。雪舟が造営した庭園は、枯山水を用いた池泉回遊式庭園で、寺に面する南側以外の三方を林地で囲んだ小谷地に築造され、前に心字池、東北には枯滝が設けられています。また、立石の手法も独特のもので、室町時代の庭園の姿を今日に遺しています。また、江戸時代に雲谷等益が描いた「絹本墨画淡彩雪舟等楊像」が、山口県の有形文化財に指定されています。 | |

| 山口県山口市宮野下 | |||

| 標 高 | 126m/64m=62m | ||

| 距 離 | 約―km、斜度:max―゜ | ||

| 体力度 | ―P、☆ | ||

| 山行日 | 2011.04.21、(晴) | ||

| 形 態 | 前後泊、3名 | ||

| 時 間 | 所要01:00、歩行00:40 | ||

| アクセス | 自家用車、09:00 | ||

| 備 考 | 特に難所なし | ||