山悠遊-栃木日光

歩ッ歩ッ歩:山もゆる、一歩一歩の山あるき

| ふたらさんじんじゃ |

ルート |

日光東照宮(13:30)

〜二荒山神社(13:40/14:00)

〜国道市営P(14:15) |

| 二荒山神社 |

| 地 域 |

09:日光北部/南東S |

概要 日光二荒山神社は、旧社格は国幣中社で、現在は神社本庁の別表神社。正式名称は「二荒山神社」ですが、宇都宮市の二荒山神社(宇都宮二荒山神社)との区別のために地名を付して「日光二荒山神社」と呼ばれます。古くは「日光三社権現」と称されました。ユネスコの世界遺産に「日光の社寺」の1つとして登録されています。御神体は日光三山(神体山)。境内は、本社(創建767年):日光の社寺最奥に鎮座、中宮祠(創建784年):中禅寺湖畔、奥宮(創建782年):男体山山頂の3宮からなり、三山のほか、日光連山を境内地とし、面積は3,400ha(伊勢神宮に次ぐ面積を有す)にも及び、その神域には華厳滝やいろは坂も含まれます。日光三山は男体山(なんたいさん、古名を二荒山:ふたらさん)、女峰山(にょほうさん)、太郎山からなります。日光の社寺では最奥に位置しています。本殿は日光社寺の中では最古で、本社境内は拝観無料(神苑を除く)。 |

|

栃木県日光市山内 |

| 標 高 |

650m/650m=0m |

| 距 離 |

約―km、斜度:―゜ |

| 体力度 |

―P、Θ |

| 山行日 |

2014.09.11、(雨/曇) |

| 形 態 |

前後泊、3名 |

| 時 間 |

所要01:00/歩行00:30 |

| アクセス |

自家用車、08:30 |

| 備 考 |

特に問題なし |

※公式ホームページにも、境内が広範囲にわたるため

時間の余裕をもってお越しください

とあります・・・・

クリックで拡大

逍遙園交差点

クリックで拡大

仁王門

日光廟大猷院参道

縁結びの御神木、すきならばいっしょに!

神門背面、男体山頂鎮座1200年祭記念(昭和53年建立)

神苑入口門の背面(帰路)、正面に神楽殿

男体山、太郎山、女峰山を模して石積されている

(他に、奥白根山・前白根山・大真名子山・小真名子山・赤薙山)

光連山遥拝所、日光八連山

日光連山遥拝所の鳥居

霊泉前から遥拝所鳥居を見る

二荒霊泉

二荒霊泉、若水、酒の和泉、知恵の水

神輿舎、神輿三基を収める(共に重文)

手水舎水盤、中央には枝付竹が立てられている

手水舎

親子杉

拝殿(重文)左正面

拝殿・社務所前広場から全景

クリックで拡大

クリックで拡大

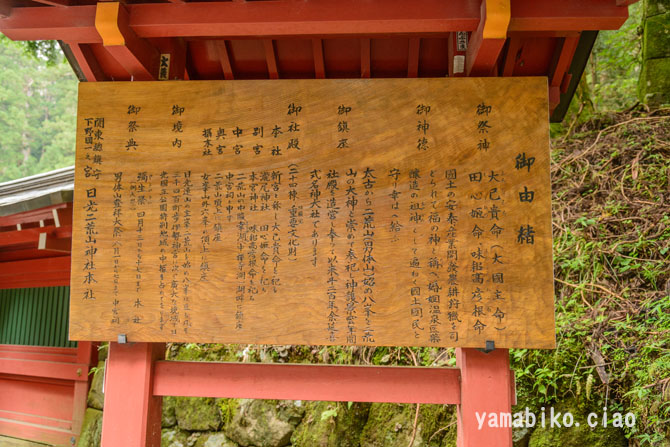

由緒書

楼門背面、男体山頂鎮座1200年祭記念(昭和53年建立)

扁額「正一位勲一等日光大権現」

日光東照宮から二荒山神社に向かう参道

輪王寺拝観は時間の余裕がないので次回の機会にゆだねました

東照宮への参道、砂利道

輪王寺受付、並びに黒門、奥の素屋根は三仏堂

| りんのうじ |

ルート |

国道市営P(11:00)

〜輪王寺(11:15/11:25)

〜日光東照宮(11:25) |

| 輪王寺 |

| 地 域 |

09:日光北部/南東S |

概要 輪王寺は、天台宗の門跡寺院です。創建は奈良時代にさかのぼり、近世には徳川家の庇護を受けて繁栄を極めました。明治初年の神仏分離令によって寺院と神社が分離されてからは、東照宮、二荒山神社とあわせて「二社一寺」と称されていますが、近世まではこれらを総称して「日光山」と呼ばれていました。「輪王寺」は日光山中にある寺院群の総称でもあり、堂塔は広範囲に散在しています。国宝、重要文化財など多数の文化財を所有し、徳川家光を祀った大猷院霊廟や本堂である三仏堂などの古建築も多く存在しています。境内は東照宮、二荒山神社の境内とともに「日光山内」として国の史跡に指定され、「日光の社寺」として世界遺産に登録されています。 |

|

栃木県日光市山内 |

| 標 高 |

640m/640m=0m |

| 距 離 |

約―km、斜度:―゜ |

| 体力度 |

―P、Θ |

| 山行日 |

2014.09.12、(雨/曇) |

境内案内板(現地看板)

神門参道の鳥居(銅版巻)

神門から鳥居を見る

鳥居の奥に霊泉がある、右は弁財天

御神木、本社境内第一の居杉、樹齢約700年

朋友(みとも)神社、知恵の神

大黒殿(重文、おおくにでん)、宝形造

唐銅燈籠(重文、俗称:化(ばけ)灯籠)

本殿、唐門、掖(えき)門及び透塀 2棟(共に国宝)

透塀、本殿にもっと近い参拝所

神苑入口、ここから有料、素屋根は日枝神社

神楽殿

拝殿(重文)

参集殿神門・格子塀

参集殿神門

銅製鳥居(重文)、扁額「二荒山神社」

東照宮に隣接する二荒山神社。広大な境内を持つ神社だけに拝殿前の広場も大きい。東照宮で予定の時間が不足していたので、この神社も駆け足で拝観。世界遺産の一角をなす輪王寺と大猷院は残念ながら次回の機会に委ねることに。でも、工事中だし6年後に・・・元気かな

「輪王寺」案内板

東照宮への参道、ここから車の進入禁止

| りんのうじたいゆういん |

ルート |

二荒山神社(14:00)

〜大猷院(14:00/14:05)

〜国道市営P(14:15) |

| 輪王寺大猷院 |

| 地 域 |

09:日光北部/南東S |

概要 大猷院とは、江戸幕府三代将軍家光が死後、天皇から賜った法号です。徳川三代将軍:家光公の廟所(墓所)で、境内には世界遺産に登録された22件の国宝、重要文化財が建てられており、315基の灯籠も印象的です。死しても祖父である初代将軍:家康公(東照大権現)にお仕えするるという遺志から、東照宮をしのぐことなく、金と黒を使用し重厚で落ち着いた造りになっています。入口の「仁王門」から「拝殿、本殿」までの道のりは、階段で登るのですが、天上界に行くような感じを受けます。 |

|

栃木県日光市山内 |

| 標 高 |

650m/640m=10m |

| 距 離 |

約―km、斜度:―゜ |

| 体力度 |

―P、Θ |

| 山行日 |

2014.09.12、(雨/曇) |

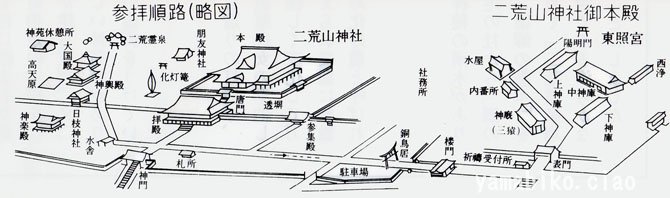

二荒山神社略図 (神苑拝観券に書かれていました)

運試し輪投げ、三回投げて一つはいれば運気良好

標識には「サムライが切りつけた刀傷70数か所」

唐銅灯籠鞘堂越しの本殿

楼門正面中景