| せいりゅうざんずいがんじ |

ルート |

瑞巌寺(11:10/12:40) |

| 青龍山瑞巌寺 |

| 地 域 |

04:松島/南東NW |

概要 瑞巌寺は、平安時代の天長5年(828年)、慈覚大師円仁によって開創された奥州随一の禅寺で、伊達政宗の菩提寺です。正式名称を松島青龍山瑞巌円福禅寺(しょうとうせいりゅうざん

ずいがんえんぷくぜんじ)。天台宗延福寺、臨済宗建長寺派円福寺、現在の臨済宗妙心寺派瑞巌寺と変遷しています。古くは松島寺とも通称されました。初期は、平泉・藤原氏、鎌倉中期は鎌倉幕府が檀越となり、戦国時代に衰退。関が原の戦後、伊達正宗が復興、明治の廃仏毀釈の嵐を乗り越え現在の隆盛にいたります。本堂、御成玄関、庫裡、回廊は国宝に、御成門、中門、太鼓塀は国の重要文化財に指定。総門をくぐると、参道の両側に起立する杉並木にいざなわれ、幽玄で厳粛な雰囲気に引き込まれます。脇参道にある修行僧たちが生活した洞窟群も興味深く、瑞巌寺見学は、松島観光の目玉ともいえるところなので、たっぷりと時間を取りたいものです。 |

|

宮城県松島町松島 |

| 標 高 |

--m/--m=--m |

| 距 離 |

約--km、斜度:max--゜ |

| 体力度 |

--P、Θ |

| 山行日 |

2009.10.14、(晴) |

| 形 態 |

前後泊、3名 |

| 時 間 |

所要--/歩行-- |

| アクセス |

自家用車、10:30 |

| 備 考 |

特に問題なし |

仙台藩主・伊達政宗の正室愛姫の廟所

内部は三方板壁で金箔、極彩色の花が描画

平成18年から3年をかけて創建当初の姿に復元

宝華殿(陽徳院(愛姫)御霊屋:みたまや)、特別公開

宝華殿への通路は岩をくり抜いたトンネル

宝華殿への通路

岩窟内を物置としているのでしょうか、建具が入っています。天然の空調があるかもしれません

庫裏西側中庭、奥に見えるのは宝物殿

室内部は撮影禁止のため外部のみスケッチ

庫裏(くり:国宝)、禅宗寺院の台所

巨大な大屋根の上にさらに煙出しが載っています

高麗門の内側:控え柱に屋根をかけた姿

脇潜り戸付高麗門:切妻屋根を持ち控え柱に屋根をかけたもの、薬医門を簡略化した門

登竜門(とうりゅうもん):ここを突破すれば立身出世ができる関門、中国故事による

↑

登竜門

本堂前広場

クリックで案内板拡大

法身窟(ほっしんくつ):格子のはまった洞窟

鎌倉時代半ばに法身禅師と執権北条時頼が出会ったといわれています

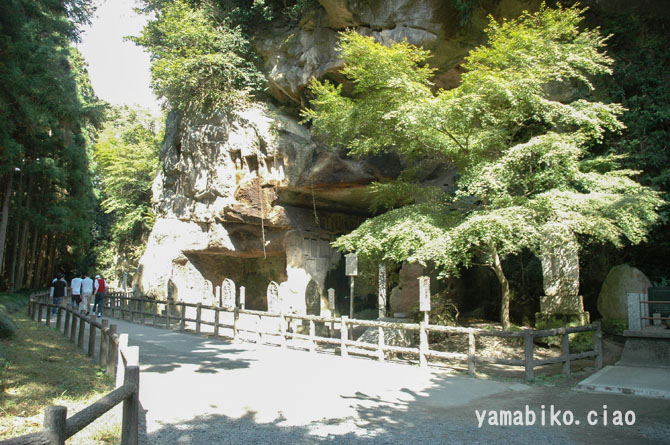

郡窟遺跡群、石仏は「西国三十三観音巡拝所」

死者の浄土往生を祈念した岩窟でしょうか、内部の壁面には卒塔婆や仏像、法名を彫った跡が数多く見られます。寺の案内によりますと、ここで修行僧が起居したと伝えられています。現在は、西国三十三箇所めぐりの観音像が安置され、参詣者が手をあわせています。もともと、天台宗であった瑞巌寺において、平安時代中期が始まりだと伝えられています。観音信仰は天台宗や真言宗のものと思いますが、禅宗寺院で護られているのには少し首を傾げたくもあります。でも信仰に理屈は不要・・・・

岩窟遺跡群

鰻塚

厳粛な気持ちで内参道を進みます、右に脇参道があり鰻塚(大正12年9月建立)・岩窟があります

クリックで案内板拡大

山門;総門、一間一戸袖塀付の薬医門(やくいもん)

慶長14年(1609年)、伊達政宗によって建立されました

国寶瑞巌寺石碑、土産物店が並ぶ表参道

宝華殿への通路(帰路)

宝華殿(陽徳院(愛姫)御霊屋左側面

宝華殿(陽徳院(愛姫)御霊屋正面

宝華殿への参道

冠木門(かぶきもん):冠木を渡した屋根のない門

岩内をくり抜き部屋として使われています

本堂(国宝)

内部は禅宗方丈様式に武家邸宅の書院を加えた10室間取で

南西端に御成玄関が付属

平成21年9月21日から平成28年3月頃まで、本堂修理工事中のため非公開

岩窟

脇参道:岩窟にそって延びています

山門扁額「桑海禅林(そうかいぜんりん)」

♪松島の瑞巌寺ほどの寺もない・・・・、と謳われている名刹

遠隔地のため、今日まで機会を逸していました

広い境内に、この地域独特の地質による岩窟。往時の隆盛を偲ぶことができました・・・・

クリックで案内板拡大

本堂:只今工事中のため非公開

登竜門内部の廊下からのスケッチ

拝観受付、ここまでは自由に散策できます

脇参道から内参道に戻り、総門を振り返ります

江戸時代には道の左右に13の塔頭が並んでいた

郡窟遺跡群、石仏は「西国三十三観音巡拝所」

「瑞巌寺」案内板

「扶桑と呼ばれる日本の、海辺近くに建つ禅の寺(林)」という意味だそうです

歩ッ歩ッ歩:山もゆる、一歩一歩の山あるき

クリックで案内板拡大

山悠遊-石巻/松島